大学生の友人の作り方を知りたいです。

こんなお悩みに答えます。

この記事では、「大学で友人を作るタイミング」を紹介します。

授業・単位から、就活など情報が必要なシーンは多くあります。

最後まで読むと、友人を継続させるコツも知ることができます。

ではさっそく見ていきましょう。

大学で友人がいないデメリット

まずは、大学で友人がいないデメリットを紹介します。

- 孤独感がある

- 情報交換ができない

- 思い出が残らない

- コミュ力が低下していく

1つずつ解説していきます。

友人がいないデメリット①:孤独感がある

大学に友人がいなければ、孤独感を感じるかもしれません。

誰か知っている人がいないかと、探したくなることもあります。

偶然友人に会ったときは、本当に嬉しいです。

せっかく大学まで来ているならば、誰かと話したくなります。

基本的に1人が好きな人は少ないのは、間違いありません。

孤独感に苛まれるとき

- 周りに知ってる人がいない

- 部屋でSNSを見てるとき

- やることがないとき

ただ、1人でいることは完全に悪いことではないです。

むしろ、孤独でいる時間を作ろうと心がけるべきでしょう。

誰かと遊ぶのは、週に1〜2回がちょうど良いくらいです。

1人でいるからこそ、やりたいことができます。

いや、1人だからこそ、何かをしようという思考になるかもしれません。

友人がいないデメリット②:情報交換ができない

情報交換ができない場面を2つに分けて紹介します。

情報交換ができない場面

- 授業・単位関係

- 就職活動関係

順番に紹介します。

情報交換ができない①:授業・単位関係

大学に友人がいないと、情報交換がしづらいです。

意外と、1人では気づかないことを教えてくれる人がいます。

宿題の答え合わせや休講情報など、1人では厳しいこともあります。

もちろん、テスト関係の情報も大切な情報です。

テスト関係の情報

- テストの日程

- テスト範囲・内容

- テストする教室

また大学の授業では、ペアワークも多数存在します。

必修の授業で、横の子と会話する授業は結構ある印象です。

極力ペアワークの授業を避けてきました。

それでも、いくつかの授業ではペアワークがありました。

初回の授業が始まる前に、横の子に話しかけていました。

情報交換ができない②:就職活動関係

就職活動を1人で乗り越えるのは、かなり大変なことです。

自分ならば、正直厳しいかなと思います。

実際に、周りの友人に助けられたことがあります。

就職活動のゴールは、納得した企業に入ることです。

ですが、そのためにやることは際限なくあります。

- 自己分析

- テスト勉強

- OB訪問

- 企業分析

- 面接対策

これを全部1人でやると、途中で息が詰まりそうになります。

同大学の助け合える友人がいるだけで、最後まで頑張ろうと思えました。

辛い時期に話し相手がいるだけでも、ありがたいです。

もう一度就活をするならば、絶対に一緒に頑張る友人を見つけて始めます。

もちろん、行きたい会社があるなら、先輩探しも大事です。

友人がいないデメリット③:思い出が残らない

僕が大学生の頃は、旅行よりもブログが好きでした。

そのため、友人と遠出をすることは珍しいです。

誰かと遠出するのは、年に2回くらいな気がします。

それならば、1人で自由で出かける傾向にあります。

そんな僕でも、友人とのしょうもない日々の出来事は、思い出です。

大学生活の思い出

- 学校帰りのラーメン

- オールした記憶

- 遠出して遊んだ思い出

- バンジージャンプした経験

- 学校の授業関連の会話

過去を振り返ってみると、誰かといたときの記憶が蘇ってきます。

思い出とは、1人ではなく、誰かと何かをした経験なのでしょう。

もちろん、大学の友人だけである必要なしです。

中学校・高校の友人と遊ぶことも思い出になります。

ただ、どこで遊ぶかいくつかの選択肢を持っておきましょう。

-

-

大学生の遊ぶ場所を紹介!

こんなお悩みに答えます。 この記事では、「おすすめの遊び場所」を紹介します。 最後まで読むと、1人で出かける場所も知るこ ...

友人がいないデメリット④:コミュ力が低下していく

大学に友人がいないと、コミュニケーションが減ります。

実際に大学で一言も話さずに、帰ることもありえます。

関係ないですが、ブログのために大学行ってたときはそうでした。

コミュニケーション力は、どこに行っても大切と言われます。

1人で生きていける人はいないため、仕方がない気がします。

そもそも、大学で話す機会はどれくらいあるのでしょうか。

周りと話す機会

- 授業・宿題関連

- サークル・部活関係

- ゼミ関係

- プライベートな話

大学の友人は、まずは世間話がメインで始まります。

そこから、踏み込んだ話をする仲になることが多いです。

いきなりプライベートの話する人はいないはずです。

少しずつ話すようになって、仲良くなっていきます。

大学で友人を作るタイミング

次に、大学で友人を作るタイミングを紹介します。

- 入学式・新入生説明会

- 初回の授業前・後

- 新入生歓迎会

- 部活・サークル

- ゼミ活動

順番に解説していきます。

大学で友人を作るタイミング①:入学式・新入生説明会

一番最初に同級生と会うのは、おそらく入学式になります。

その機会に話すことは、SNSで知り合った人くらいでしょう。

それならば、新入生説明会のときに周りの人に話しかけましょう。

まだグループ形成もしておらず、1人でいる人も多いです。

話しかけるのは、早い段階の方が絶対に良いです。

そこまで友人を作りたい訳ではないなら、焦る必要はありません。

ただ、大学生活において、友人関係は大切なものであります。

焦って適当に声をかけるのも、個人的に違う気がします。

せっかく時間をかけて参加するならば、知り合いを作りましょう。

周りも声をかけようか悩んでるからこそ、行動できるのは強いです。

大学で友人を作るタイミング②:初回の授業前・後

僕は、基本的に初回の授業で声をかけるようにしてました。

授業前に声をかけた人が、結果として友人になりがちです。

大学で仲の良い人の大半は、授業前に声をかけた人です。

色々声をかけた内、偶然同じ学部だった人とは今でも仲良くしてます。

話しかける内容

- 学部などの自己紹介

- 受ける授業について

- 高校の部活の話

特に体育の授業の前だと、かなり話しやすい雰囲気があります。

体育の授業があるならば、初回に声をかけてみるのをおすすめします。

実際に、3回生の後期から仲良くなった子もいます。

些細な共通点が合うと、簡単に仲良くなれるのが大学生です。

だからこそ、色々な人に声をかけてみるのが大切です。

大学で友人を作るタイミング③:新入生歓迎会

サークルの新入生歓迎会で、新しい友人ができるかもしれません。

興味のある部活・サークルに、1人で来ている人もいます。

サークルの新歓事情

- 4・5月メインである

- 放課後中心に行われる

- 先輩の奢りかもしれない

大学生活の最初に出会ったサークル仲間と最後まで過ごすことも多いです。

人数が多いサークルほど、顔見知りは増えていきます。

ただ、顔見知りが増えるだけで、深い付き合いができないかもしれません。

それでも、知り合いがいない大学生にとって、有難いことではあります。

僕は、浅くて広い付き合いは、正直苦手です。

しっかり前見て頑張ってる人と、深く長く付き合っていきたい人間です。

これは性格によって分かれるため、とりあえず参加してみるのもOKです。

大学で友人を作るタイミング④:部活・サークル

おそらく、部活・サークルのメンバーと一緒にいる時間が一番長いです。

そのため、部活・サークルに入ると、友人を作りやすいでしょう。

- サークル:週に1〜2回

- 部活:週に3〜5回

活動日数に違いはありますが、友人の作りやすい環境は変わらないです。

最初は、人が集まっている所に参加してみるのが良いです。

部活の方が、一緒にいる時間が長く、深い仲になれそうです。

どちらにせよ、自分の理想の生活に合わなければ、辞めるかもしれません。

それならば、仲の良い友人を作るために、サークルに参加でもOKです。

実際にサークルに行ってる人は、10%と言われています。

そこまで難しく考えることなく、参加しても良いかと思います。

-

-

サークル加入を渋った理由

こんなお悩みに答えます。 この記事では、「サークルに加入するメリット」について紹介します。 最後まで読むと、僕がサークル ...

大学で友人を作るタイミング⑤:ゼミ活動

大学3年生から本格的にゼミ活動が始まります。

そのタイミングで、新しい友人を作ることができます。

それまでに、他の友人は作っておきたいのが本音です。

ゼミに入るときに、〇〇の知り合いという風に話題にできます。

共通の知り合いがいるだけで、最初の話題に困ることはほぼありません。

それに2年間知り合いなしで、大学生活を送るのは寂しいです。

自分から声をかけたら、意外と仲良くなれると思います。

大学生なんて、最初はみんな1人が多いです。

就職活動もあるため、ゼミ以外の友人と情報共有できる状態にしましょう。

大学外で友人を作るタイミング

次に、大学外で友人を作るタイミングを紹介します。

- アルバイト・インターン

- 他大学のサークル

- SNS・マッチングアプリ

- 習い事

順番に解説していきます。

友人を作るタイミング①:アルバイト・インターン

大学外で友人を作るならば、アルバイトが一般的です。

また、インターンに参加すると、様々な人と関わることが可能です。

インターンのメリット

- リアルな職業体験ができる

- ガクチカに使える

- お金がもらえる

社員さんと同等の仕事の分、早めに社会経験を積むことができます。

そのため、就活の際にも、周りよりも有利な状況で挑めます。

ちなみに僕は、長期インターンは参加してないです。

もちろん、アルバイトでも、人脈を広げることはできます。

むしろ、気楽に遊ぶならば、アルバイトの方が良いです。

同世代が多いバイトを選ぶと、困ることはありません。

学校外でも、気が合えば、友人を作ることは可能です。

友人を作るタイミング②:他大学のサークル

自分の大学のサークルではなく、他大学のサークルに参加もOKです。

ただ、全部のサークルが外部生を受け入れてる訳ではないです。

そういうサークルを、インカレサークルと呼びます。

色んな大学の人が混じってるサークルならば、問題はありません。

ですが、1つの大学がメインならば、話題に困ることも抑えましょう。

インカレの探し方

- ネットで探す

- メンバーに声をかける

- チラシから連絡する

インカレ自体は問題ありませんが、自分の生活と合うか確認しましょう。

生活が合わないと、結局サークルに顔を出すのが億劫になります。

インカレサークルは、場所が固定されないことも多いのが事実です。

そのため、移動をストレスを感じる人にはおすすめできません。

ただ、その分、色々な人と関われる環境ではあります。

多くの大学生と関わってみたいならば、インカレがおすすめです。

周りも大学生が多く、話題に困ることも少ないでしょう。

友人を作るタイミング③:SNS・マッチングアプリ

外部で友人を作るならば、SNSを利用するのも可能です。

SNSだからこそ、事前にどんな人か分かる部分もあります。

怪しい感じなのには、警戒をしておきましょう。

また、マッチングアプリも同様におすすめです。

異性だけでなく、同性とも仲良くなれる可能性を秘めています。

マッチングアプリの例

- ペアーズ

- with

- タップル

とりあえず、人数が多いものを選ぶと会える可能性も高まります。

こだわりがない人は、有名なものを利用するのが良いです。

ただし、月額数千円かかることもあります。

正直バイト数時間分と思えば、そこまで高くないです。

それでも、お金を払ってまで出会いを求めてない人もいるでしょう。

友人を作るタイミング④:習い事

習い事をすると、共通の話題ができやすいです。

共通の話題があれば、心の距離も近づきやすい傾向にあります。

当たり前のことですが、似ている人の方が安心感が生まれます。

そういう面で、同じ習い事をしているだけでも、話すきっかけができます。

- 英会話

- テニス

- 水泳

- ボルタリング

大学生になってから、新しいことを始めることは問題ありません。

これまで熱中した経験がない人こそ、新しく始めて欲しいです。

大学では、勉強だけしていても評価されにくい環境です。

最低限の勉強もしつつ、他のこともしてる人が良いイメージです。

高校生までの勉強だけができればOKとは、少し違います。

友人関係を継続させる方法

最後に、友人関係の継続方法を紹介します。

- 前提:続かない方が多い

- 相手の生活を尊重

- 自分から連絡してみる

- 先に予定を入れておく

- 本音で話す人を決める

1つずつ解説していきます。

前提:続かない方が多い

大学の友人は、長く続かないことの方が多いです。

実際に、僕も大学外でも遊ぶ友人は、片手で数えれるくらいです。

自分からLINEを交換しても、結局連絡しなくなることが多いです。

大学はそういう場所と割り切ってると、気楽に友人ができるでしょう。

3人ほど、社会人でも仲の良い友人がいれば十分でしょう。

声をかけるだけと思えば、難易度が下がる気がします。

声をかけること自体は、そこまで苦手な印象がありません。

話すことが苦手な僕でも、できることです。

むしろ、友人を作るよりも継続させる方が難しい印象です。

そのため、友人関係を継続させる方法を紹介していきます。

友人関係の継続方法①:相手の生活を尊重

大学生以降、1人になる機会は多くなります。

そのため、周りを頼って生きてきた人は、少し大変になります。

当たり前ですが、全部自分の人生です。

友達には友達の人生があり、様々な予定があります。

なのに、相手の生活に干渉しすぎるのは良くありません。

相手に干渉すぎない方法

- 相手に期待しすぎない

- 見返りを求めない

- 自分だけの時間を愛する

自分の生活に相手が介入しすぎるのは、嫌なことです。

それを反対に、友人にしていないか再確認しましょう。

干渉しすぎないのが、長い交友関係に繋がりがちです。

両方が同じ距離感で安心感を感じてるからこそ、続いていきます。

それでも離れていくときは、仕方がないと思いましょう。

-

-

メンズが自立するためには

こんなお悩みに答えます。 この記事では、「精神的に自立している人の特徴」を紹介します。 最後まで読むと、今すぐにできるこ ...

友人関係の継続方法②:自分から連絡してみる

友人関係を継続させるためには、たまには連絡することが大切です。

連絡の仕方

- LINE

- 電話

- 友達の友達に伝える

連絡することは面倒ですが、遠距離になると、離れていく一方です。

会えない距離でも、たまには自分から連絡してみましょう。

久しぶりに会うからこそ、色々な話をすることができます。

昔のことから、最近の面白い話など、意外と盛り上がりがちです。

毎日会っていたら、同じ話題になりがちです。

3ヶ月から〜半年に1回くらいを目安に連絡してみましょう。

時々連絡が来るからこそ、交友関係が続いていくかもしれません。

友人関係の継続方法③:先に予定を入れておく

友人と会う予定は、早い段階に入れておくのがおすすめです。

基本的に、最低2週間前には決めておきたいと思います。

当日に遊べる友人がいるなら、気にする必要はないです。

個人的に、先に予定を決めておかないと行く気がなくなりがちです。

まぁ、そういう人間が一定数いて、そういう人と仲良くしてます。

友人と遊ぶルールの例

- 毎週○曜日の午後

- 1週間に1〜2人会う

- 3ヶ月に1回連絡を取る

各個人の性格によって、ルールを変えてみてOKです。

ルールを決めているからこそ、安定して友人関係を維持できます。

会いたいときに会うのは、必ずしもおすすめできません。

恋人ならまだしも、友人に対してわがまますぎは、好ましくありません。

たくさん会ったら、仲良くなれるという訳ではありません。

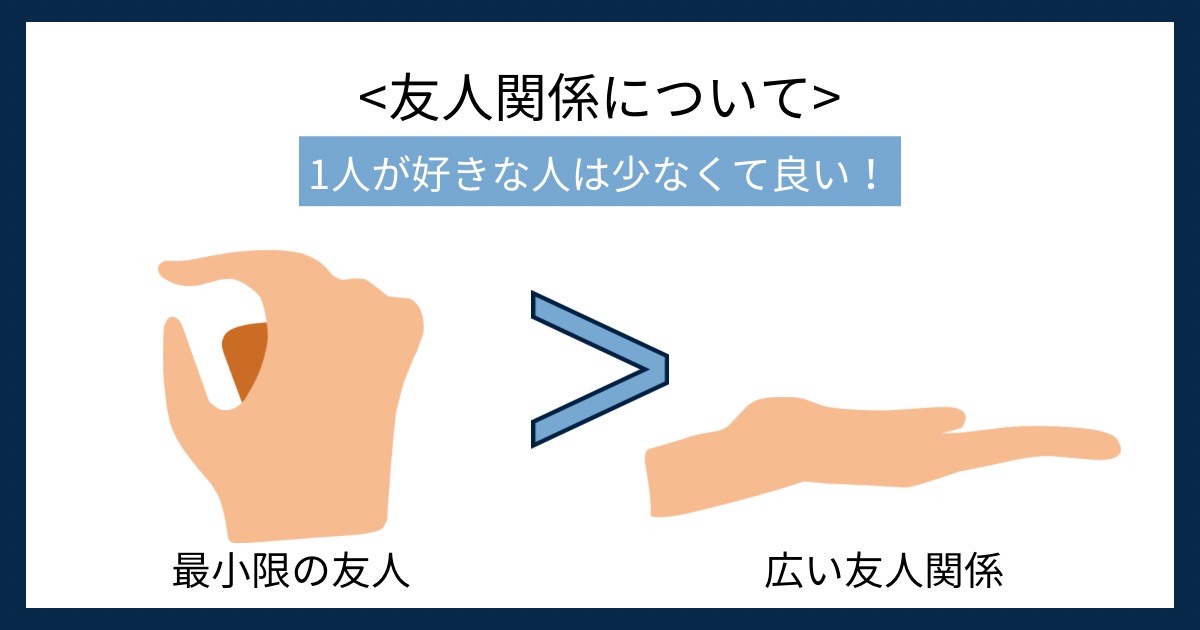

友人関係の継続方法④:本音で話す人を決める

友人関係を継続させるには、本音を話す人を決めるのがおすすめです。

全友達に時間を割くとなると、自分の時間は無くなっていきます。

大事にする人の選び方

- 何かを頑張ってる人

- 価値観が合う人

- 時間を割いて会いたい人

自分の人生だからこそ、自分主体で生きましょう。

大切な人を決めるからこそ、今ある関係を大切にできます。

結局、服も数着しか着ないように、人間関係も同じです。

少し悲しいことかもしれませんが、大切にするとはこういうことです。

浅くて広い関係だと、最終的に誰も残らないかもしれません。

どうせ悩んでいても、最終的には、年を取って死んでいきます。

それならば、自分が大切にしたい人を大切にする方が幸せです。

自分が満足してるなら、気にしなくてOKです。

割り切って生きる方が、人生気楽に生きることができます。

まとめ:求めすぎず話しかける!

「大学で友人を作るタイミング」を紹介しました。

友人作りで困っている大学生は少なくありません。

基本的に自分から話しかけることが大事です。

もちろん、求めすぎて話しかけるのは、相手に引かれてしまいます。

気軽に話しかけて、偶然の出会いを大切にしていきましょう。